刘铮和他的新书《西书东藏:中国文化名家的外文藏书》(上海文艺出版社,2024)。秦颖 | 摄影。

很多喜欢藏书的人似乎都觉得,就藏书这件事而言,从前的日子比现在美好,越久远的越美好。乾嘉时期的黄丕烈时常迎来书贾上门,要卖给他宋版书(当然开价很高,但藏书几时不费钱呢);民国的周作人、钱玄同等人在厂甸逛冷摊,宋版书是碰不上了,可遇到明清善本乃至有名的文人学者之稿本、钞本,并不是稀奇事;到上世纪八九十年代,陈子善、方继孝、谢其章在北京潘家园、中国书店、上海文庙等处,以廉价买得晚清民国名人手迹、旧藏、签名本的传奇故事已是耳熟能详,也让我们过一把对屠门而大嚼的瘾,恨不早生几十年躬逢其盛;连刘铮也说,今日他回想起十几二十年前,“也不禁对彼时好书之易得徒然兴慨”(《西书东藏》,页288)。

这种想法,自然不能说是错的,且不说如今想在拍卖场以外的地方买到宋元旧椠,无疑已是迹近神话,哪怕至今只有百年的新文学作家签赠本,也成了索价甚昂的珍品。不过我们不能忽略的是,近二十年来一个新兴的因素打破了上述规律,让藏书一事变得比以前便利得多,事实上它的出现,使得当今成为最适合普通人藏书的时代之一。

这个因素就是网络旧书平台的兴起。虽然网络让旧书市场“变平”,一本书、一方印章、一个签名的价值在众多精明店家的商业判断中趋于动态平衡,捡漏比从前更难,但是由此汇聚到我们眼前的旧书实在太多,地表即使再平坦也免不了有褶皱与洼地,总有一些他人不及见、不能识的好书,等待有识之士用鼠标去发掘,而以往它们受限于地域,不可能出现在每个人面前。刘铮的《西书东藏:中国文化名家的外文藏书》(上海文艺出版社,2024)一书,正是最佳典范,它向我们示范了一个网络时代的藏书人该如何获取他的收藏,以及能用他的收藏来做什么。老实交代,我正是通过拜读刘铮这几年来的相关文章,学习揣摩其经验,也发展了利用网络收藏名家旧藏与签名本的爱好,当这些文章结集成书,重读一过,不仅仍然大有收获,并且正如刘铮对此书所期待的读者一般,“胸中激起奇特的激情”,因此在这股激情的鼓舞下自发来做“课代表”,对书中所述的藏书方法略做小结。

网络淘书,支持藏书人做判断的,只有店家上传的书籍照片,因此一个看似简单、很多人却不一定能做到的步骤,就是耐心看完所有照片,再加仔细辨识。刘铮说:“比如我有一个在浏览图书信息时一直坚持的习惯,即看照片一定看到最后一张,不可偷懒、只匆匆扫过几眼便关页面。”(《西书东藏》,前言)他举了一个例子,就是他买到的两本张申府旧藏德文书,就是在书的正文最后一页角落里才有一方特别小的“申府”白文印。若是我们以为这一类印章或签名只会出现在书前面的衬页或扉页上,那就会走宝。

眼力再好的人也是肉眼凡胎,不识佛面也是常见的事。如何才能由“识不出”变成“识得出”?除了提高自身的学术史素养之外,有一点刘铮在很多地方都提到过,就是倾注大量的心力和时间。因为做任何一件事,获得的收益与付出的成本永远是成正比的,就藏书而言,你想建设起一座理想的收藏库,要么多付出金钱,要么多付出精神,别无他法,如果做不到一掷千金,就只能靠后者了。所谓的精神,包括见识与鉴赏力自不必说,可是我更想强调的是它也包括专注、勤奋,以及单纯的“花时间”,关于这一点的重要性,也许很多人就未必能体会到。刘铮引用过《澹生堂藏书约》里的一句话,“物聚于所好,奇书秘本,多从精神注向者得之”,不过我觉得他转换成自己的表述更生动,也更准确,那就是“整日价将眼睛盯在上面不住谛视”(《乙未所得法文书小记》,《东方早报·上海书评》2016年6月5日)。在我看来,这句话就是作者向我们透露的藏书乃至治学的心诀。

举两个例子:他在网上碰见一本很常见的英文小说,书前空白页有写满一页的英文批语,本来看过就算了,“忘了过了多久,也许是当晚,也许是第二天了,又想起那页批语,找出再看了看。愈看愈觉得此读者绝非凡品”,后来又搜集了不少资料,终于证实那段文字出自吴宓之手(《西书东藏》,页75);还有那本钤有一方行草体小印的书,来来回回在眼皮底下过了好几回,他都没认出印文是“钱歌川”三个字,直到“隔了一个月,又看到,端详良久”,才灵光乍现醒悟过来(《西书东藏,页158》)。

“找出再看了看”“端详良久”,这种物理上的“整日价将眼睛盯在上面”,其实还是一种方法论。它不仅在辨认字迹上有用,也可以用于判断佚文的作者——“考索之初,我的确把夏志清用中文写的所有文章都读了数遍,与考证可能相关的篇目更反复读过不下十遍”(《西书东藏》,页273);还可以借以知人论世——对周越然在一本书上写下的日期“21/4/28”所指具体年月日在思考多时之后做出的正确解答,使周越然购书的历史背景被重建,购书的心理动机被揭示,从而令人生出“异代相知之感”(《西书东藏》,页24)。

此外,刘铮的一些淘书心得还散见于书中各处,它们是专门适用于网络淘书的实用技巧,似乎尚未见到之前有人言及。比如在某家网络书店买到某位名家的藏书后,此书店就有比较大的概率还有这位名家的其他旧藏售卖,因此最好“涸泽而渔”,尽量将其商品目录不遗漏地浏览完毕,若是店家提供的照片体现不出线索,则可以依据书的作者、内容、出版时间来评估与猜测(《西书东藏》,页276);又比如,店家若是未标出旧藏者之名,不以名人藏书为招徕,而是当做一本普通的旧书,以比较低廉的价格来卖,大致可以判断其无作伪之动机,则此书之真实性基本成立(《西书东藏》,页16、113;《另一种“知识的考掘”——丙申所得名家旧藏外文书小记》,《南方周末》2017年3月30日;《乙未所得法文书小记》)。

关于后面那一点,我的个人经验是,按真实度从大到小的顺序排列,分别是:“未标出旧藏名家之名且售价较廉者”居首,得之为捡漏;“标出旧藏名家之名且售价较昂者”次之,此乃正常的市场行为,合情合理;“未标出旧藏名家之名且售价较昂者”与“标出旧藏名家之名且售价较廉者”则与常理相悖,尤其要擦亮眼睛,谨慎出手。

写了这么多,有人会嫌我谈的都集中在一些小手段上面,过于琐屑。他们会问:难道一本书多了一个签名或一方印章,就顿时会变得特别,就值得你们如此孜孜以求?道与术,你别老讲该如何获取名家藏书的术啊,能讲讲能用它们来做什么的道吗?

作为此书作者,刘铮很体贴地为读者准备了更为精辟而全面的答案。对第一个问题,他做出一个大胆的断言:“未来恐怕只有书上留有阅读者痕迹的书才值得收藏。而那些既没有题识、批注,又没有钤印、签名的书,哪怕印量不多,存世有限,也不值得普通人费心搜求庋藏了。”(《西书东藏》,前言)我对这一论断是十分赞同的。

对第二个问题,他则认为,通过收藏名家的旧藏,对于那些书曾经的主人,以他们的阅读史为对象的研究能够落实到实物层面上,最大限度地还原当时的阅读场景,亦可“一步步稽考追索,钩沉佚文,得窥其心曲”,甚至填补某段历史的空白;对于那些书,能够为它们的接受、传播、流传勾勒出一个大致图景,“一种书籍文化的拓扑结构、一份全球知识流动的地形图”得以在我们面前展开,便于我们在总体上把握西学的中国接受史;对于藏书人自己,可由书上留存的那些痕迹,追溯旧藏者的思想脉络与知识来源,于“从未裁开的书页与密密麻麻的批注的张力”中,或寻一点偷懒的心理平衡,或添几分精勤的向学志气。若是“收藏有名家题识、签名或印鉴的西文书”这件事自有它的那个“道”在的话,我想,不能说得比这更好了。

而我自己,却对非得找出那个道来的意见有点不以为然。在我看来,藏书本身已是“犹贤于饱食终日”的博弈小道,何况一个藏书人如果能够运用上面所讲的方法,识人所不能识,更是突破了博弈的层次,即使不能像刘铮那样做比较深入的研究,也可以做一些小小的资料搜集,增添对那些文化名家的了解,对个人的读书课业总有推进之功。

为了证明我所言非虚,不妨举一个微不足道的例子。我曾经买到过一本夏威夷主教博物馆印行的The Native Culture in The Marquesas(《马克萨斯群岛的本土文化》),是美国人类学家Craighill Handy1932年在夏威夷的火鲁奴奴签赠友人Philip Fugh的——这位Philip Fugh,正是与司徒雷登情同父子的傅泾波。可是傅泾波这样一个政治人物,怎么会与一位人类学家交往?他真的可能在1932年身处火鲁奴奴吗?

这本来是很难考证的,但是没想到竟然有一位网友,利用美国公开的各类档案挖掘近现代中国的历史信息,在电子化的美国国家档案馆查到了Philip Fugh去美国的两条入境记录,其中一条恰恰就是在1932年的檀香山。因此,我手上这本一百年前的书,被确凿无疑地证明了曾经为傅泾波所有。但是他为何去夏威夷,又出于何种机缘结识了Handy?当时我想,很难再有那样的幸运,能够在历史的空白处再次巧遇答案了。

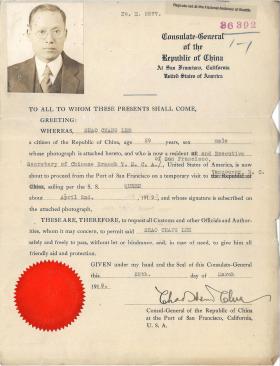

1919年,中国驻旧金山总领事朱兆莘给李绍昌签发的从美国去加拿大的旅行文件。

结果呢,读《西书东藏》读到洪业一节,刘铮钩沉出洪业与一位不大有名的人物李绍昌的交谊旧事,其中提到,“1922年,李绍昌到了檀香山,在夏威夷大学任教,此后他长期居此,成为汉学界穿针引线之人”。我不由得心念一动:傅泾波在1932年去夏威夷一事,会不会在李绍昌的书里有记载?

果然。找来李绍昌在1941年出版的回忆录《半生杂记》,翻到1932年部分,上面赫然写道:“十一月,南大美国基金委员会干事黄念美先生及中国经济文化协会创办人傅泾波君先后由美到檀。……傅君在美力谋中美亲善,解决东北问题。”(《半生杂记》,文海出版社1979年版,页250)原来,傅泾波1932年去美国的主要任务,是如何应对“九一八事变”后日益紧逼的日本侵略。

这本来也是情理之中,不是什么大发现。但是不贤识小,多知道一点,甚至给已知的事实多增添一点材料,就是一分进步。读《西书东藏》,我得到这个收获之欣喜,也许正与刘铮因买到一本名家旧藏、“破译”一段佚名题识、确定一个签名手迹、查获一处文献印证而产生的愉悦是相通的。说到底,我们藏书,不就是为了体验这种感觉吗?

雷剑峤

责编 刘小磊

发表评论